第一章总则

第一条为进一步深化新时代本科教育改革,贯彻落实“学生中心、产出导向、持续改进”的教育理念,保障本科专业人才培养质量,根据《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》等文件要求,结合学校实际,特制定本办法。

第二条课程目标是学生通过课程学习后,在知识、技能和素养等方面期望实现的程度规定,是教师确定教学内容、教学方式方法、考核内容和方式的依据。课程目标达成情况评价反映课程目标的实现程度和学生的学习成效,是对课程与教学环节达成情况的有效监控。

第三条 本办法适用于学校各本科专业。

第二章组织与职责

第四条 课程目标达成情况评价实行校、院两级管理。

1. 教务部负责统筹安排全校本科专业课程目标达成情况评价工作,对二级学院(部)开展达成情况评价的内容、方法、工具、信度与效度、结果与应用等进行指导和监督检查。

2. 二级学院(部)负责参照本办法制定符合本学院及专业实际的达成情况评价实施细则,并组织开展评价,形成评价报告。承担公共课教学任务的二级学院(部)应积极支持配合授课学生所在二级学院开展课程目标达成情况评价工作。

第五条 二级学院(部)是课程目标达成情况评价组织与实施的责任主体,二级学院(部)负责人为主要责任人,主管教学工作的副院长为组织责任人,专业负责人或系主任为评价工作的具体组织实施责任人,课程负责人或主讲教师为具体实施人,承担该门课程的所有任课教师共同参与评价。

第三章评价依据及周期

第六条 评价依据。课程教学大纲和课程各考核项目评价情况,以及学生、任课教师等基于亲身体验和主观感受对课程目标达成评价情况。

第七条 评价周期。对于学期末结束的课程,课程目标达成情况评价每学期进行一次,对于一个学年或更长学期结束的课程,在结束学期的期末对该课程目标达成情况进行评价。

第四章评价方法

第八条 评价对象。评价对象为本专业学生,针对人才培养方案中开设的各类必修课程评价其达成情况。

第九条 评价主体。课程目标达成度评价主体包括学生、专任教师、学院(部)教学督导、学院(部)管理人员、校外专家等利益相关方。

第十条 评价方法。课程目标达成评价采用定量和定性的评价方法。

1. 定量评价法

实施课程目标达成情况评价的课程,在教学大纲中应列出课程目标与毕业要求指标点对应矩阵,明确各教学环节对应课程目标的考核权值分配,分项统计支撑课程分目标的评价数据。

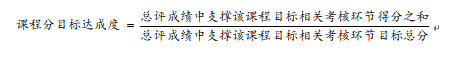

课程分目标达成度,为总评成绩中支撑该课程分目标相关考核环节得分之和与对应的目标总分的比值,其计算公式为:

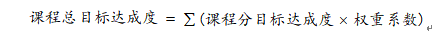

课程总目标达成度,为各个课程分目标达成度的加权和,其计算公式为:

2. 定性评价法

课程目标达成情况定性评价法主要包括问卷法、座谈交流法、专家评价法等。要求课程结束后,评价责任人通过定性评价法掌握课程目标达成情况,了解学生对课程目标达成情况的认可度,思考同行专家对课程目标达成情况的评价与意见,对照课程教学大纲中的课程目标达成的途径和方法及时总结。

第五章评价结果及运用

第十一条 评价结果。各专业可由专业负责人或系主任组织对课程目标达成情况评价过程、结果以及持续改进措施进行合理性审核。

第十二条 反馈与持续改进。评价结果要及时向全体教师和相关部门反馈,作为专业开展课程体系合理性和毕业要求达成情况评价,检验教学改革成效,推进课程内涵建设和教师有针对性改进相应教学环节,调整和更新教学内容,改进课堂教学方法,改革考核内容方式等的重要依据。

第六章附则

第十三条评价报告和相关支撑材料(评价实施细则、评价记录和结果使用情况等)由二级学院整理存档,要求材料完整、可追踪,保存六年。

第十四条 办法自印发之日起实施,由教务部负责解释。